Etudiants du Lycée Général Van Dongen.

L'intégration des immigrés portugais en France à partir de 1960.

La France a besoin de main d’œuvre, les Portugais arrivent en réponse à cette demande et espèrent avoir par la même occasion de meilleures conditions de vie et de travail, ils quittent ainsi leur pays natal auquel ils sont pourtant très attachés. Une fois en France, ils ne savent pas où ils vont être déposés. Arrivés à destination, certains vivent temporairement chez leur tante, soeur ou autre, d'autres se réfugient dans des bidonvilles; il existe aussi des logements appropriés pour les immigrés appelés logements SONACOTRA (nommés à présent "Adoma") qui est une société nationale créée en 1956 chargée de loger les travailleurs pour une durée limitée.

Bidonville de Nanterre en 1966 © Manuel Litran/Corbis - 2014

Une immigration fixe ?

Où va-t-elle?

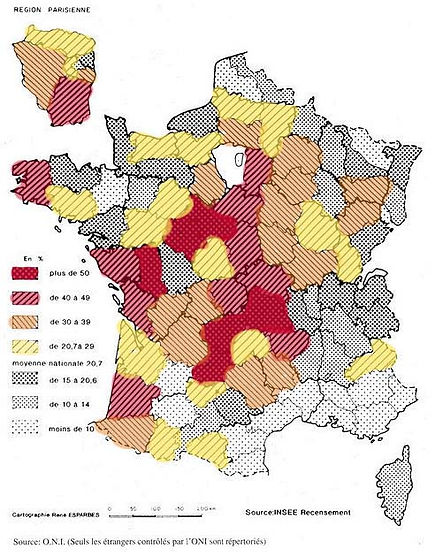

Depuis le début de l'immigration on remarque qu'une partie des immigrés sont concentrés autour de la capitale, en effet, ces deux cartes démontrent bien l'engouement pour la France à des périodes différentes.

Les Portugais dans la population étrangère par

département en 1990. (en pourcentage)

Les Portugais dans la population étrangère par

département en 1982. (en pourcentage)

Bilans et leçons de l'immigration portugaise en France par Michel Poinard

A présent, comparons les deux cartes ci-contre afin de constater les différentes trajectoires d'installation des portugais à des époques différentes. Rappelons tout de même que les migrants de la première vague d'immigration (fin des années 1950) ne savent pas forcément où ils seront déposés, en effet, la première génération à arriver ne connaît pas le territoire français et doit donc se "soumettre" à la destination commune proposée par les passeurs. Ainsi les générations futures restent dans les régions d'accueil avec le regroupement familial.

Dans ce cas, on peut en déduire les régions d'arrivées des immigrés de la première vague par le fait que les mouvements de territoire restent insignifiants.

La carte présentant les immigrés portugais par département en 1982 démontre qu'ils sont concentrés dans les régions particulièrement rurales dont le département des Deux-Sèvres (79); l'Indre-et-Loire (37); le Loir-et-Cher (41); la Corrèze (14); le Lot (46) et le Puy-de-Dôme (63). Les Portugais s'installent donc à l'écart des grandes agglomérations. Cependant, on observe que cette concentration d'immigrés reste importante dans l'agglomération parisienne notamment en Seine-et-Marne (77) ainsi que dans la région du Centre. On peut supposer que l'explication de cette répartition peut provenir du fait que beaucoup de Portugais ne voyaient qu'en France le moyen d'augmenter leurs revenus tout en restant dans l'agriculture. Ainsi ils quittent leurs campagnes portugaises pour s'installer dans des campagnes françaises.

Notons que les littoraux du Sud et les régions de l'Est de la France restent délaissés par cette immigration. L'explication peut provenir du fait qu'ils sont géographiquement éloignés de la frontière franco-espagnole, la "porte d'entrée de la France" pour ces immigrés. On peut donc conclure que les deux facteurs de la répartition sont les régions favorables à l'agriculture donc rurales, et les régions urbaines.

La carte présentant la proportion de Portugais par département en 1990 montre que les régions du centre de la France restent toujours très importantes en terme de concentration des Portugais ; de plus, les zones littorales du Sud restent délaissées. Cependant, on observe que cette répartition semble, à l'inverse de la carte de 1982, s'étendre vers l'Est de la France et s'intensifier en Ile-de-France et dans l'agglomération parisienne, laissant ainsi le Nord-Ouest "déserté" par cette immigration. L'explication peut provenir du fait que les Portugais favorisent les régions plus urbanisées au dépend des régions rurales afin d'y trouver un mode de vie différent de celui qu'ils avaient au Portugal, un milieu de vie "meilleur", plus en accord avec leurs besoins et leurs attentes.

Ainsi, on constate entre ces deux cartes certaines différences : par exemple, le département des Deux-Sèvres (79) fait parti des départements les plus attractifs de France en 1982 alors que la Corse semble, quant à elle, "désertée". Ce constat est à mettre en opposition avec les données de la carte présentant la proportion en 1990 de Portugais par département, où la répartition semble s'être atténuée dans celui des Deux-Sèvres (79) alors que la Corse semble faire partie des régions les plus attractives en France pour les Portugais. On constate également que certains lieux restent tout de même une terre d'accueil importante pour les Portugais.

En conclusion, l'analyse de ces deux cartes (avec une différence de 8 ans pour notre sujet d'étude) permet d'affirmer que les immigrés Portugais une fois installés, se sont avec le temps dispersés en France en fonction de leurs besoins. On assiste donc à des mouvements de population d'immigrants.

De plus, comme nous l'avons vu précédement, les originaires du Portugal s'implantent fortement au niveau de la banlieue ou proche banlieue Parisienne. L' Ile-de-France concentre 40% des personnes d'origines portugaises qui vivent en métropole.

Cette population a pu s'installer librement sur le territoire français. Cependant la question que l'on peut se poser est : Les portugais furent -ils si bien accueillis ? Comment ont-ils vécu une fois installés ?

Pour le savoir, dirigez-vous vers l'onglet "Exemple d'un bidonville"